チンパンジーの群れにも「社会性」

= 「日本モンキーセンター」訪問記 =

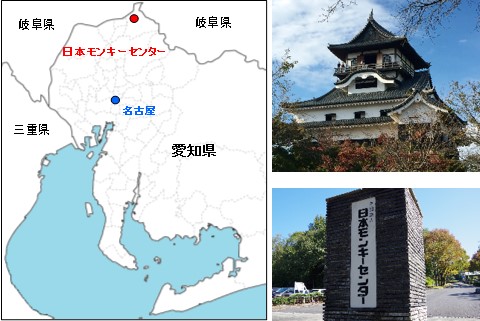

今年の干支は申(サル)。顔つきや挙動が似ているからか、編集長が筆者に「日本モンキーセンター」(愛知県犬山市)への取材を命じた。名鉄名古屋駅から犬山線に揺られること約40分。犬山駅の改札口を出ると、荘厳な国宝の犬山城が視界に飛び込んでくる。しかし寄り道せず、国内唯一の「サル類専門動物園」へ向かった。

日本モンキーセンターは、東京ドーム約10個分もの広大な敷地を誇る。園内には65種(949頭)のサル類が、12の施設に分けて飼育されている(2015年9月末)。動物園では国内唯一の「登録博物館」であり、世界最高水準のサル類研究で名高い京都大学霊長類研究所が隣接する。両者が共同で研究・教育活動を積極的に展開している。遠足の定番スポットであるほか、海外からも研究者や旅行客を集め、来園客は年間約15万人に上る。

チンパンジーの群れにも「社会性」

まず、アフリカセンター担当の飼育技術員、奥村文彦さんに話を聞いた。「動物の飼育員になりたい!」―。子供の頃からの夢がかない、2007年に日本モンキーセンターに就職した。

その後、抜擢されてタンザニアの国立公園で研修し、アフリカ大陸で野生のチンパンジーの生態を目に焼きつけてきた。「まず衝撃を受けたのが、動物園では見られない自然の中での彼らの溌剌(はつらつ)とした姿です。群れをじっくり観察することができ、彼らのお互いを尊重しあう『社会性』に感動しました」-

帰国後、奥村さんは「園内のチンパンジーやゴリラにも野生本来の姿に近い環境をつくり、『社会性』を持たせたい」と考え、仕事に一層打ち込むようになった。

奥村さんは野生に近い飼育環境を目指すべく、エサのやり方や遊具の配置替えなど、試行錯誤を続けた。しかし、なかなか結果が出ない。ある朝、奥村さんは、単独飼育のチンパンジー同士を思い切って同居させてみることにした。すると、どうだろう。チンパンジー同士がお互いの遊びの中で、笑顔を見せるようになったのである。奥村さんは痛感した。「これこそが、まさに彼らにとって大切な『社会性』なのだ!」-。その想いを胸に、奥村さんはチンパンジーたちと向き合う。

奥村 文彦さん

(提供) 日本モンキーセンター

サル類のDNA研究は「時間との戦い」

日本モンキーセンターには、サル類に関する専門的な研究や、国内外の動物園に技術指導を行う「キュレーター」(博士学芸員)も活躍している。

新宅勇太さんは学生時代、ネズミの研究に没頭し、博士号まで取得した。今はサル類の形態学に取り組み、屋久島原産である「ヤクニホンザル」の骨格を調べている。日本モンキーセンターには、骨格標本が400頭分もある。新宅さんは、1頭で200を超える骨の一つひとつについて、他の個体と丹念に比較する。気の遠くなるような作業...。地域や食べ物によって顎(あご)や歯に違いが生じるため、新宅さんは「たいへん奥の深い研究なんです」と話す。

一方、ゲノムサイエンス(遺伝学)を専門とする早川卓志さんは、サル類の味覚の謎を追究している。実は同じ種類のサル類でも、味覚は個体によって異なり、それはDNAの違いに起因する。「DNAをたくさん集めて詳しく分析すれば、サル類が進化する過程で、味覚も変化してきたことが分かります」という。

しかし、早川さんの研究は年々、難しくなっている。森林の伐採・開発に伴い、サル類の生息地が急速に減少しているからだ。また、自然保護・保全の一環として世界各地で進められている国立公園化も、サル類にとって良いことばかりではない。生息地が国立公園という「線引き」で分断されてしまい、公園の外では種や個体の数が減っている。早川さんは「時間の許す限り、国内外のフィールドに出ています」という。野生のサル類の遺伝子が、長い進化の過程でどう環境に適応してきたのか。それを確認するために残された時間は決して長くない。

早川 卓志さん

新宅 勇太さん

日本モンキーセンターは今年10月に創設60周年を迎える。世界最高水準のサル類研究機関に発展を遂げても、地域密着の運営方針には変わりない。取材当日も岐阜県からやって来た小学生の団体が「お尻が赤いぞ!」と歓声を上げ、平日なのに観光客の姿も少なくなかった。申年の今年は、例年以上の来園者が見込まれる。

社会普及室の広報担当、江藤彩子さんは「普通の動物園には無い、日本モンキーセンターならではの役割や発信の仕方を心掛けています」という。すなわち、研究活動とその成果を地域にとどまらず、世界中に届けるという使命感である。

取材の帰り道、リスザルが筆者をじっと見つめ、別れを惜しんでくれた。取材に来たのに、実は彼らこそ筆者をじっくり観察していたのかもしれない。たかがサル、されどサル。その世界は想像以上に奥が深い。

江藤 彩子さん

(写真) 筆者 PENTAX K-50 使用

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!